米歇尔·埃斯帕涅谈文化迁变与法德关系

米歇尔·埃斯帕涅(章静绘)

米歇尔·埃斯帕涅(Michel Espagne),德语文化研究专家,巴黎高等师范学院教授,法国国家科研中心名誉研究员,曾任“日耳曼地区”研究所主任和“文化迁变卓越研究中心”主任。埃斯帕涅长期从事德国思想史与文化史、法德关系和文化迁变相关研究,是文化迁变理论创始人之一,因对法德关系的研究曾获2011年盖-吕萨克-洪堡奖(Prix Gay-Lussac Humboldt)。他出版了多部专著,代表作为《笔迹:海涅手稿中泛神论的构建》(Federstriche. Die Konstruktion des Pantheismus in Heines Arbeitshandschriften)、《海涅时代巴黎的德国犹太人:阿什肯纳兹犹太人的迁移》(Les Juifs allemands de Paris à l'époque de Heine: la translation ashkénaze)、《法德文化迁变》(Les transferts culturels franco-allemands)、《未越莱茵河:十九世纪法国哲学家眼中的德国》(En deçà du Rhin: l'Allemagne des philosophes français au XIXesiècle)、《作为文化迁变的艺术史:安东·施普林格的旅程》(L'histoire de l'art comme transfert culturel: l'itinéraire d'Anton Springer)、《琥珀与化石:十九至二十世纪人文科学领域中的德俄迁变》(L'ambre et le fossile: transferts germano-russes dans les sciences humaines XIXe-XXesiècle)。此外,他还主编或合编了《德国之镜》(Le miroir allemand)、《关于非洲的知识迁变》(Transferts de savoirs sur l'Afrique)、《威廉·冯·洪堡的古希腊主义及其在欧洲的延续》(L'hellénisme de Wilhelm von Humboldt et ses prolongements européens)、《中亚:丝绸之路上的文化迁变》(Asie centrale: transferts culturels le long de la route de la soie)、《中国、法国—欧洲、亚洲:概念的轨迹》(Chine France - Europe Asie: itinéraire de concepts)、《法国—越南:对人类学史的贡献》(France-Vietnam: contribution à une histoire de l'anthropologie)。

埃斯帕涅的代表作之一《法德文化迁变》的中译本今年由上海人民出版社出版。近日,由复旦大学中华文明国际研究中心、巴黎高师文化迁变与跨学科人才培养中心共同主办,复旦大学历史学系协办的“《法德文化迁变》新书研讨会”在复旦大学举行。其间,《上海书评》特约清华大学人文学院历史系博士后陈雅雯就文化迁变理论和法德关系研究等问题专访了埃斯帕涅教授。访谈中,埃斯帕涅从德语文化研究与海涅研究出发,回顾了文化迁变理论的诞生、核心内涵、研究领域的拓展及其发展现状,并就该理论与比较主义、全球史之间的关系,以及它在跨国史研究中的作用,提出了自己的见解与期待。

《法德文化迁变》,[法]米歇尔·埃斯帕涅著,齐赵园译,上海人民出版社,2025年2月出版,297页,54.00元

从字面上翻译,您是一位日耳曼研究专家(germaniste),您所在研究所的名称也叫作“日耳曼地区”(Pays germaniques)。中国读者对这两个术语可能还比较陌生,那该如何理解“日耳曼研究”和“日耳曼地区”?使用德语是不是界定它们的主要标准?

米歇尔·埃斯帕涅:起初我是在另一个名为“现代文本与手稿研究所”(Institut des textes et manuscrits modernes)的单位工作,这个研究所至今仍然存在。在那里,我完成了我的第二篇博士论文(国家博士论文),研究对象是海因里希·海涅的手稿。此后,我离开了该所,在1996年左右创立了一个新的研究所,那就是“日耳曼地区”研究所。之所以创办它,是因为我并不想只从事文学手稿研究。通过对海涅的研究,我意识到在理解这样一位作家时,历史的视角非常重要。因此,我在巴黎高等师范学院创建一个新的单位,吸引并汇集了一批历史、文学、哲学以及日耳曼研究等领域的学者。将研究所命名为“日耳曼地区”,主要是因为我们不希望将奥地利排除在外。当时有一些学者对奥地利非常感兴趣,但显然,不能将奥地利等同于德国。此外,还有说德语的瑞士地区,以及法国的阿尔萨斯等地。要涵盖所有这些地区,最合适的方式,便是采用“日耳曼地区”这一统称。

“日尔曼地区”不仅包括现在使用德语的地区,还应该包括那些过去曾经使用德语,如今已不再使用的地区。例如捷克的布拉格,德语在当地曾被长期使用。又比如波兰的城市弗罗茨瓦夫(Wrocław),该城在1945年归属波兰之前一直使用德语,那时人们称它为布雷斯劳(Breslau)。再比如德国哲学家康德的故乡柯尼斯堡(Königsberg),现在叫加里宁格勒(Kaliningrad),是俄罗斯的一部分,但这不妨碍它拥有深刻的德国历史印记。还有法国的阿尔萨斯,其首府斯特拉斯堡(Strasbourg)曾是歌德求学的地方,历史上也长期讲德语。因此,“日耳曼地区”涉及所有如今使用德语或曾经使用德语的地区。

这么看,也可以把“germaniste”翻译成“德语文化研究者”了。您刚刚提到海涅,您是在1985年答辩通过了研究海涅的国家博士论文。在您读博的年代,国家博士论文的分量相当重要。您当时为什么会选择海涅作为研究对象?是什么促使您对德语研究产生兴趣?

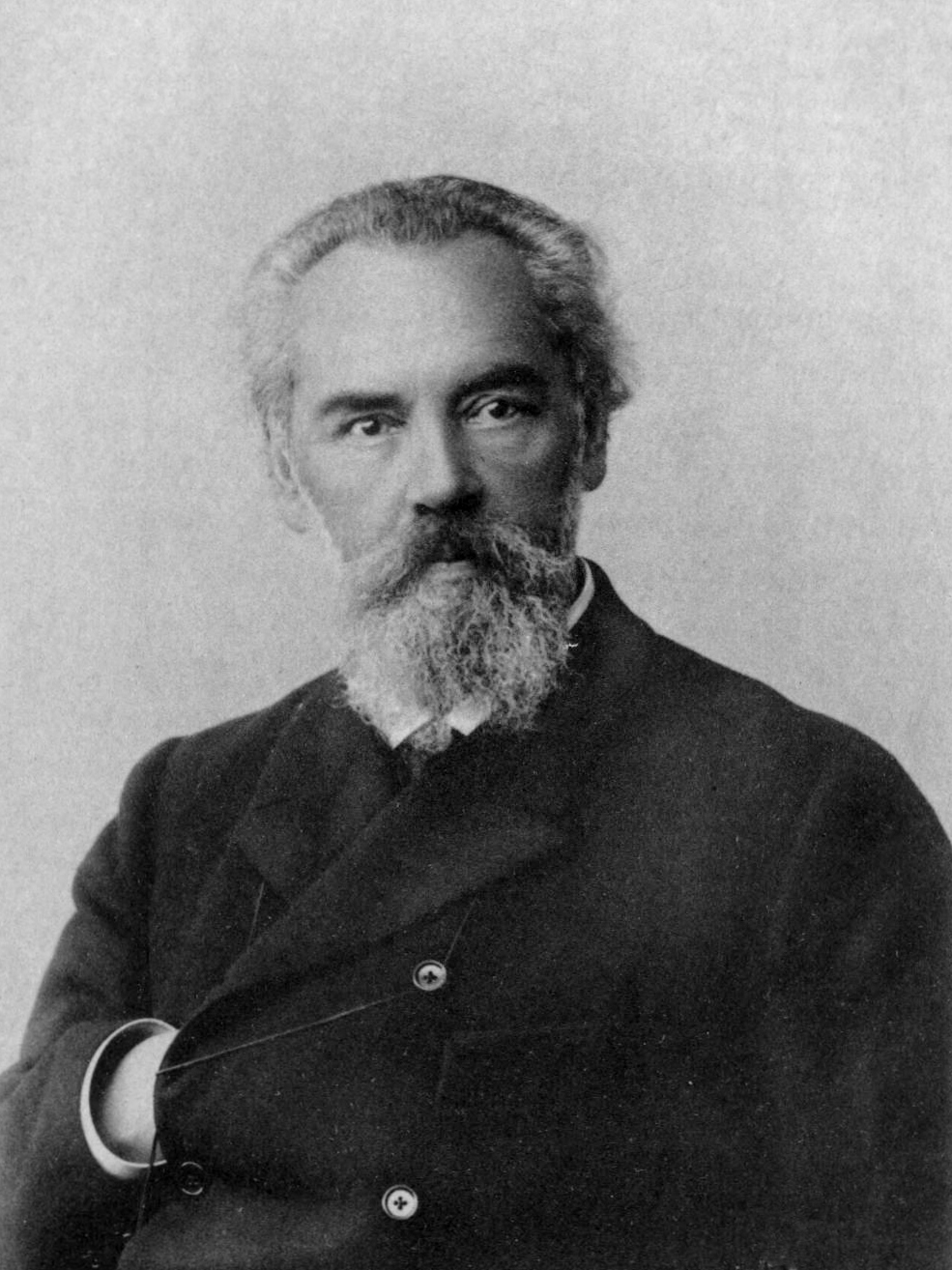

海涅

米歇尔·埃斯帕涅:我第一篇用以取得博士学位的论文聚焦一位奥地利作家:罗伯特·穆齐尔(Robert Musil)。他写过一部在日耳曼地区享有盛誉的小说《没有个性的人》(Der Mann ohne Eigenschaften)。完成这篇博士论文后,我继续写了第二篇关于海涅的博士论文。之所以选择海涅,是因为他在法德关系中的独特性。海涅是一位长期生活在巴黎的德国作家。他于1831年抵达巴黎,并一直居住至1856年逝世。海涅的重要特征之一在于他在法德之间扮演了文化桥梁的角色。他试图向法国人解释德国,向德国人解释法国。因此,在德国民族主义盛行的时期,海涅一度被视为德国的敌人,因为他亲法而且是犹太人。此外,海涅的手稿保存得较好。这批手稿先是被犹太银行家萨尔曼·肖肯(SalmanSchocken)购得,后来又一度被再次出售,几经辗转,最终被法国购入并存放在法国国家图书馆。这批资料的获得促使法国学界成立了一个专门研究海涅手稿的研究小组。这一研究小组正是我曾工作过的现代文本与手稿研究所的前身。

这段关于海涅的研究经历,对您后续从事法德关系研究产生了何种影响?

米歇尔·埃斯帕涅:这项研究让我意识到,在这一具体研究案例背后,存在一种可以被称之为“文化迁变”(Transfert culturel)的思维模式。海涅曾努力将德国的某些思想元素引入法国。比如,他撰写了一本名为“德国宗教与哲学史”(Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne)的著作,旨在向法国人解释德国哲学。为了让法国人能够理解德国哲学,海涅试图寻找一套法国人能够接受的词汇体系。他最终在圣西门主义者那里找到了办法。因为圣西门主义者很早就意识到了德国哲学的吸引力,其中一些人甚至专程去柏林听黑格尔讲课。他们由此形成了一套可以表达与德国哲学相近思想的词汇体系。海涅正是借用了这套圣西门主义者的词汇,向法国读者解释德国哲学的内涵。从海涅的作品中,我们可以清晰地看到,为了促进一个国家对另一个国家的理解,思想交流过程中所经历的复杂而曲折的努力。所以,在研究海涅时,应该从两种文化空间相互理解的视角来审视这一典范性个案。但这并非唯一的例子。十九世纪的法国思想史就是一部与德国交流的历史。例如十九世纪的法国哲学常常被看作是对德国哲学的翻译或某种解读。反过来,德国哲学的发展也离不开法国政治的影响,尤其是在德国社会主义的形成过程中。大多数青年黑格尔派在1840年代都曾前往法国,马克思也是其中之一。他们去那里是因为他们觉得他们的学说需要一个重要的政治补充。在德国,你可以研究哲学,但如果你想从事政治,就必须去法国。

如果我们从整体来看,会发现在法国与德国之间发生了许多十分有趣的现象,它们涉及转移、转化和翻译。而且,这种现象几乎在所有学科中都能找到。以罗曼语族文学研究(romanistique)为例,这是一门具有矛盾性的学科。它兴起于德国,致力于研究罗曼语族文学,同时带有某种对法国的偏见。研究者将所有的罗曼语族文学视为一个整体,涵盖法语、葡萄牙语、意大利语、罗马尼亚语文学,甚至还包括一些几乎不为人知、文化影响很小的文学,例如奥克语文学或者意大利某些地区的文学。这些文学均被视为罗曼语族文学悠久传统的体现。

为什么罗曼语族文学研究会包含对法国的偏见,甚至说是某种敌意?

米歇尔·埃斯帕涅:因为这是一种将法国相对化的方式。当你将法国文学与撒丁岛文学等量齐观,实际上就是在削弱法国文学的地位。也就是说,通过把所有罗曼语族文学归为一类,就可以在某种意义上把法国“淹没”在这一整体中。这正是弗里德里希·克里斯蒂安·迪茨(Friedrich Christian Diez)在撰写罗曼语语法书时所做的事情。他也被认为是罗曼语研究的鼻祖。有趣的是,他的研究又引起了法国学者的注意,法国人也随之开始投身罗曼语族文学的研究。作为法国人,他们在研究本国文学时,当然不会抱有德国同行那样的偏见。但是这一来一往的过程,正显示出法国与德国之间那种复杂的交流关系。在几乎所有人文科学领域中,都可以观察到这种交流现象。

我注意到文化迁变理论中存在一个有趣的矛盾:一种文化会通过大量借鉴另一种文化来构建其集体身份认同,有时甚至是特意去构建能与后者区分开来的身份认同。您如何看待这一现象?

米歇尔·埃斯帕涅:十九世纪的各种文化就是在相互联系和对照中形成的,即便它们之间存在敌意。例如,民族这一观念发展于大革命时期的法国,但它在德国哲学中也取得了显著的深化,尤其是在德国思想家费希特那里。格扎维埃·莱昂(Xavier Léon)是法国研究费希特的重要学者。他创办了十九世纪末法国最重要的哲学期刊《形而上学与道德杂志》(Revue de métaphysique et de morale)并将费希特的思想引入到法国的思想话语中。因此,十九世纪末法国人关于民族的观念在很大程度上受到了费希特思想的影响。可以说,德国思想对民族的解释参与了法国民族观念的塑造。这构成了一种相互交织的思想关系。类似的现象也可见于十九世纪的俄国思想史,它的发展也主要建立在对德国哲学的引介上。而到了二十世纪,情况则反了过来。这一时期在德国与俄国的关系或是法国与俄国的关系中,影响流动的方向往往是从俄国向外扩散。可见文化之间的相互依赖并非总是同步发生的。有时文化交流是单向的,有时则是双向的。但无论如何,这种文化交流,即文化元素的传递,确实构建了各自的文化身份。

您在《法德文化迁变》(Les transferts culturels franco-allemands)一书中文版序言中提到了文化迁变理论诞生于二十世纪八十年代。您也曾提到您并非“文化迁变”理论的唯一创始人。能否请您具体谈谈这一理论是在怎样的思想背景和问题语境中诞生的?它最初是在法语还是德语环境中被提出的?如果我们试图确定一个标志着文化迁变理论诞生的起源,您觉得可以追溯到哪一年或者哪一事件?

米歇尔·埃斯帕涅:这一理论最初诞生于法语环境中。我当时与一位长居巴黎的德国同事米夏埃尔·维尔纳(Michael Werner)合作从事相关研究,他也常被视为文化迁变理论的创始人之一。不过对他来说,文化迁变理论实属法德关系研究的范畴,他并不愿意涉足其他文化区域。至少在具体的研究实践中,他没有像我那样去尝试拓展这一理论的研究范围。

在文化迁变理论诞生后不久,它开始从法国向国外传播,并不局限在德意志联邦共和国。在德意志民主共和国消失后,这一理论的传播范围进一步扩大。我与德国莱比锡的研究者们建立了密切的联系。通过他们的努力,文化迁变理论在整个德国得到了广泛传播。此外,通过我与俄罗斯科学院研究人员的交流,该理论也被引入俄罗斯并产生了一定的影响。除了与俄罗斯的合作,我们如今也与多个国家保持着学术往来,比如我们曾多次与希腊学者共同举办研讨会。德国人在现代希腊历史上扮演过非常重要的角色,尤其是在其民族身份的构建过程中。

我觉得该理论的起源可以追溯至1985年前后。当时,我们在巴黎高等师范学院开设了一门名为“文化迁变”的研讨课。这门研讨课起初主要探讨海涅及其所处的时代背景,后来所涉及的研讨范围逐渐扩大。这一研讨课至今仍然存在,如今是由巴黎高等师范学院和德国莱比锡大学共同举办,你也曾参与其中。我们乐于邀请来自不同文化背景的研究者,共同探讨文化之间的交汇及其所带来的转变问题。

《法德文化迁变》首次出版于1999年,您认为该书在文化迁变理论的发展中占据什么地位?如今,我们能否将文化迁变视为一种方法论——它是一种理论还是一种视角?

米歇尔·埃斯帕涅:这本书对我来说非常重要,因为它在某种程度上总结了我从研究海涅及德国转向关注更广阔领域的过程。从这本书开始,我开始关注更广泛的文化空间,同时并没有放弃对德国的研究。它的出版可以看作是一种阶段性的总结。

至于后一个问题,我想这取决于你,我很难给出一个确切的回答。不过我觉得文化迁变至少是一种有助于理解文化如何形成的理论思路。在文化迁变理论中,总是存在批判性和解构性的时刻。以法国的文学史或者哲学史为例。人们往往倾向于将其视为一种民族性的东西:我们谈论中世纪的法国作家、十七世纪的法国作家等等。但其实要批判这种观点、拆解这种叙述是非常容易的。因为事实上,这种连续性并不存在。法国文学史上处处充满了交汇点。法国作家始终在阅读外国作家的作品,例如波德莱尔是爱伦·坡的翻译者,马拉美对德国哲学非常着迷。然而,当我们书写一部国家文学史时,却很容易忘了这点。固然可以只考虑法国文学来撰写法国文学史,但那样的叙述终究是失实的。我不太了解中国文学,但我认为在撰写中国文学史时——比如说——忽略了茅盾作为翻译家的身份,那将是一种严重的遗漏。因为二十世纪的中国文学家非常关注国外的动态。这一点对我刚才提到的像希腊这样的国家同样适用。

如果我们强调不同文化之间的密切联系,那么文化迁变是否似乎也包含着一种对现存的民族国家和以民族国家为基础的历史叙述的威胁?

米歇尔·埃斯帕涅:在我看来,这并不是威胁。我认为应该把它看作是一种丰富和强化民族国家的力量。比如法国可以说是一个由多种文化组成的拼图。在法国,有讲布列塔尼语的布列塔尼人,有讲巴斯克语的巴斯克人,阿尔萨斯人理论上讲德语。在法国南部,有被统称为奥克语的方言;法国北部则是奥依语。在与比利时接壤的敦刻尔克地区,人们说弗拉芒语。此外,随着不同移民潮的到来,法国如今大约有六七百万穆斯林,其中阿尔及利亚人占很大比例。我记得还有大约三十万越南人。所有这些都构成了今天的法国,这些文化的贡献都被转变成了法国文化遗产的一部分。国家确确实实存在,但需要明白外来元素也参与了它们的构成。

关于当下文化迁变理论的发展,您是否留意到该理论已经被部分学者用于他们的研究?

米歇尔·埃斯帕涅:坦白说,如今我对这一问题已经不再有清晰的把握。我查阅过一些书目,发现有大量书籍在标题中使用了“文化迁变”这个词,这些书籍涉及的语言非常广泛,包括法语、英语、德语、希腊语、西班牙语、葡萄牙语、俄语等等。我并没有逐一阅读这些著作,但我有时会怀疑,“迁变”(transfert)这个词在被学者使用时,是否有时只是被简单地当作了“搬运”(transport)的同义词。你知道,“搬运”这个词只是简单的移动,而非重新赋予意义。

我也观察到了一些重要的发展。比如去年9月我去了趟巴西,发现文化迁变这个概念在巴西学者中非常受关注。因为巴西是一个靠文化输入构建起的国家。葡萄牙文化与当地传统民族文化在这里相遇碰撞,亚洲文化也占有重要地位,这里有中国人,但更多的是日本人。所以,他们对文化迁变的研究思路很感兴趣,这与他们理解自身历史的方式相契合。但这不是虚无主义,不是使用这种研究思路就否定了巴西的存在,而是要去理解巴西是如何形成,巴西这个大熔炉是如何运作。

另外还有一点很有趣,我注意到一位名叫叶隽的中国学者,他提出了“侨易”这一概念,在某些方面我觉得这一概念和文化迁变的概念很相近。

您提到在“文化迁变”的应用中可能存在对“迁变”这一名词的误解。这也是我想要进一步请教的问题。我注意到在中文语境中,对“文化迁变”这一术语的翻译已经出现了分歧。据我目前所见,至少有三种不同的译法,分别是:“迁变”“迁移”“变迁”。

米歇尔·埃斯帕涅:“变化”(changement)的概念在我看来非常重要。仅仅谈论“移动”(déplacement)是不准确的。因为“移动”一词暗示事物可以被搬运而不发生变化。但实际上,当事物在空间或者时间中移动时,它们的意义会发生改变。以一幅中国绘画为例。它当然在实体层面可以被运到法国。但一旦它被挂在巴黎的某个艺术沙龙里,或被某人买下置于资产阶级的客厅里,它就有了另外一层含义:变成了一种对东方怀旧情绪的表达,一种异国情调的象征。它获得了在中国没有的另一种价值。

这点适用于一切,包括文学。文学作品的意义取决于其所处的语境。如果你把一部巴尔扎克的小说翻译成中文,它当然还是巴尔扎克的小说,但由于它是用中文表达的,它的内容其实已经被极大地改变了。同样地,如果你把鲁迅的小说翻译成法文,也已经不完全是原来的东西了。我认为把这种变化看作是一种损失是荒谬的。并不是说中文的巴尔扎克就比不上法文的巴尔扎克。实际上,用中文表达的巴尔扎克与用法文表达的巴尔扎克是不同的,它变成了另一种东西。这种转变也适用于艺术。巴黎的协和广场中央有一座埃及方尖碑,其实它的存在有些奇怪。当埃及方尖碑出现在巴黎市中心时,它就不再是古代埃及的那座方尖碑,不再具有相同的意义。

我们还必须考虑到,某样东西一旦被移动,它本身就拥有了独立于其原始版本的价值。我们不应该认为那些被迁移过的东西,尤其是对于文化迁移来说,就比原始的版本更无趣。换句话说,不应该认为用中文翻译的黑格尔就比用德文表达的黑格尔更不重要,或者认为在中国传播的马克思就比在其故乡特里尔谈论的马克思更不准确。通过文化迁变而产生的对象,它们有其自身的内在价值。

据说这本《法德文化迁变》引发过诸多争议,主要集中在哪些方面?

米歇尔·埃斯帕涅:引发争议的主要是这本书的第二章“超越比较主义”。我在其中批判了比较主义(comparatisme)。首先必须明确的是,比较是不可避免的。在进行科学研究或构建理论时,比较是将各种要素组织为体系的必要手段。然而,当这种方法本身被视为一门独立的科学——即“比较主义”,它就会带来问题。因为你在做比较时,就是在区分。例如,当你比较法国和德国,你就会区分法国和德国。这种区分往往会使人忽略这两个国家之间所存在的无数联系。这就是比较主义的风险所在。此外,当你做比较时,你往往会建立起某种等级秩序,即比较的一方比另一方好。所以一旦涉及等级,就需要去追问:是谁在比较?是谁建立了这一等级秩序?我们必须意识到,比较的主体不是一个抽象的观察者,而是具体的你和我。例如,作为法国人,如果我去比较法国和德国,我可能会倾向于认为法国更好。又或者,如果我是德国人,就有可能得出相反的结论。然而,比较主义很少关心是谁在做比较。但通常情况下,往往是某一主体将自己与他者进行比较。这在我看来,本身就已经非常值得怀疑了。

此外,一旦将非欧洲国家纳入比较的视野,很快便会面临殖民主义的问题。例如,如果我们将十九世纪的中国与同时期的英国比较,很容易得出英国更发达的结论。但这样的比较毫无意义。它仅仅只是凸显了一种殖民主义的视角。这是我对比较主义的主要批评之一。当然,还有其他方面的批评。

比较主义者对您的批评有何反应或回应?

米歇尔·埃斯帕涅:他们为自己的学科辩护。他们说从某种意义上讲,他们也关心交流问题。但在我看来,如果他们真的关注交流问题,就不再是严格意义上的比较主义者。因为确实有从严格意义上践行比较主义的研究者,比如我的一些同事和朋友。我也只是想强调比较主义的潜在危险。而且,不同国家从事比较主义研究的方法并不相同。尤其是我发现俄罗斯的研究方式非常有说服力。它与法国式的比较主义研究完全不同。在法国,比较主义研究者倾向于强调民族认同,展现被比较对象之间的不可沟通性。为了比较,人们划分出社会群体,将这些群体固化,以至于看不到它们之间可能存在的相互关系。比较主义往往强调差异,而不是那些在不同对象间流通的东西。

举个例子,关于“文学中的爱情”这一主题的比较主义研究。有些法国比较主义者在意大利、法国、英国和德国这些国家的文学中都发现了爱情的描写,于是得出一个结论:意大利人会爱,法国人会,英国人会,德国人也会。这没错,但这一结论相当有限。另外让我印象深刻的是,十九世纪法国文学领域中流行一种观念:只有法国文学才是真正的文学。大约在十九世纪三十年代,法国人才真正开始关注外国文学,设立了一些外国文学教席。获得这些教席的教授们理论上负责讲授关于但丁、莎士比亚等外国作者的课程。但实际上,他们的教学往往是为了证明那些被拿来比较的外国文学存在各种缺陷,而唯有法国文学达到了完美的平衡。我认为法国的比较主义总是带有这样一种有些荒谬的维度。

您认为文化迁变的方法和比较主义的方法可以在同一项研究中并存吗?

米歇尔·埃斯帕涅:是的,我认为两种方法完全可以共存,只要比较主义者在他们的研究过程中越来越多地引入文化迁变的视角就可以。此外还有一点需要格外注意:当我们在讨论比较主义时,似乎往往预设我们已经清楚“比较”(comparer)这一词汇的含义。然而,它在不同语言中的含义并不相同。中文里表示“比”的汉字,在我看来,描绘的是两个并肩行走的人。这与英语中“compare”所传达的含义大不相同。德语中表示“比较”(vergleichen)的单词也让我印象深刻。因为这个词还表示“在两个人或两种理论之间达成妥协”。所以“einen Vergleich machen”意为“找到一个折中方案”。而意大利语中表示“比较”的词“confrontare”则表示“对抗”“对立”。因此,如果你去研究不同国家的比较主义,你会发现同一个词涵盖不同的学科和不同的方法。我尤为感兴趣的是俄罗斯的比较主义。其比较文学的创始人维谢洛夫斯基(Aleksandr Vesselovsky)写过一本名为“历史诗学”(Историческая поэтика)的著作,是俄罗斯比较主义的重要代表作。维谢洛夫斯基认为,比较就是在各种文学中寻找最初的、近乎是人类学意义上的基本要素。他把这些既属于文学又具有某种人类学性质的基本要素称为“母题”,他的研究方法就是在不同文化中辨识这些母题。在某种意义上,这是一种以比较为基础的文学人类学的尝试。

维谢洛夫斯基

文化迁变也让我联想起近年来流行的另一个概念:“交缠的历史”(histoire croisée)。您怎么看待它和文化迁变之间的关系?在我看来,它们几乎表示的是同一种观念。

米歇尔·埃斯帕涅:是的,这两者大致上是同一种观念。文化迁变这一概念最初是为了考察两个空间之间的关系,但它也承认可能存在多个空间之间的互动。但话说回来,我们不能把这种逻辑无限扩展,否则我们什么都理解不了。我们可以同时研究两个文化空间之间的关系,甚至是三个文化空间之间的关系,但要同时研究二十个空间之间的关系,在实际中几乎不可能实现。“交缠的历史”主张的是存在更加广泛的交错关系。我本人对此完全不反对,甚至认同一切都相互交织这一前提。然而,如果我们希望对某个问题进行深入细致的研究,就需要限定考察范围,对这纷繁交织的网络进行简化,选择具体的个案来研究。

那全球史呢?在当前全球史研究迅速发展的背景下,您又是如何看待文化迁变理论在全球史研究中的角色和潜力?

米歇尔·埃斯帕涅:坦率地说,我对全球史始终怀有些许不安。我很高兴它的存在,因为这意味着我们不再仅仅关注国家历史,而是转向跨国历史。其中最让我感兴趣的是“流通”。但流通并非在全球各地普遍发生。在我看来,全球史可能会遇到与比较主义相同的问题。正如我之前所说,在比较主义研究中,人们会在意大利文学、法国文学等文学中找到爱情。在全球史中,我们也可能在世界各地发现相同的历史现象,从而过快地建立起类比关系。

此外,全球史遮盖了一个事实,即看似普遍的“全球的”(global)一词背后,实际上隐藏着一种英语世界的视角,甚至可以说,是以美国为中心的视角。我一直觉得,全球史是美国历史学家讲述某一现象如何在全球范围内传播和表现的一种方式。因此,我们会发现那些被视为具有美国特色的历史现象,也出现在印度尼西亚、日本、俄罗斯、葡萄牙甚至巴西等地。这种方法通过给某些国家打高分,给其他国家打低分,可能会隐匿地制造等级差异。例如,如果从全球的角度考察“(美式)民主”(democracy)这一概念,你会发现有些国家被认为更符合这一模式。我认为在全球史中存在这一趋势。

法国历史学家对全球史不感兴趣吗?

米歇尔·埃斯帕涅:感兴趣。但如果我们真的对全球各国的历史感兴趣,那最好是去非常具体地观察实际发生的交流。举个例子,我更感兴趣的是了解在中国,人们如何理解、定义与发展“民主”这一概念,而不是从英语世界,尤其是美国视角,按某种强加的等级秩序去审视全球的民主状况。

在法国有一股史学思潮让我很感兴趣,即所谓的“均等史”(histoire à parts égales)。然而全球史并非均等史。如果你留意当下的全球史研究,会发现它往往使用的是英语、法语或其他欧洲语言的文献,而这些资料会将自身的观点普遍化。我的同事罗曼·贝特朗(Romain Bertrand)曾清楚地指出,书写像马来西亚这样国家的历史,根据所使用的资料是来自欧洲殖民者还是本地马来人,所呈现出的面貌会截然不同。似乎当地的马来人和殖民者并未经历同一段的历史,也未提及同一系列事件。我们如今读到的马来西亚史,基本反映的还是殖民者对马来西亚的看法。这种视角存在很大问题,因为它忽视了被殖民人群用自己的语言描述自身历史的方式。要真正理解他们所建构的历史,需要掌握他们的语言,了解他们文献传统的传承。因此,在历史研究中必须重视语言学和语文学的维度,而非仅仅满足于泛泛之论。这些笼统的表述或许可以被定义为全球史,但实际上反映的只是英语世界或者欧洲对世界历史的认知。

你选择一个国家,然后研究它的历史以及它与另一个国家、另一种文化的关系,这要求你用相关语言去研读原始资料。这种学术训练比从美国视角出发,笼统地认为一国比另一国更民主要复杂得多。后者也是全球史的危险所在。不过有时候,当全球史研究得当,它实际上会回到文化迁变的研究路径上。这一点与比较主义的发展有些相似。如果全球史愿意考虑文化迁变研究,那当然是受到欢迎的。“全球”也可以在具体的个案研究中被发现。在我看来,这才是理解全球的最佳方式。